1859年11月21日 – 安政の大獄で吉田松陰の死刑を執行されました。吉田松陰についてここで再度勉強してみようと思います。

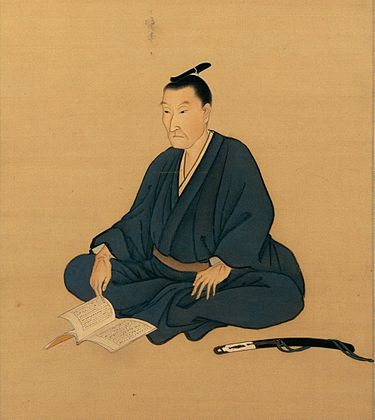

吉田 松陰(よしだ しょういん、文政13年8月4日〈1830年9月20日〉- 安政6年10月27日〈1859年11月21日〉)は、江戸時代後期の日本の武士(長州藩士)、思想家、教育者。山鹿流兵学師範。明治維新の精神的指導者・理論者。「松下村塾」で明治維新で活躍した志士に大きな影響を与えた。

名前

幼時の名字は杉。幼名は寅之助。吉田家に養子入り、大次郎に改める。通称は寅次郎。諱は矩方(のりかた)。字は義卿、号は松陰の他、二十一回猛士。

安政元年11月20日に「二十一回猛子説」で、松陰はこう記している。

文に曰く、二十一回猛子と、忽ち覚(さ)む。因て思ふに杉は二十一の象あり。吉田の字も亦二十一回の象あり。我が名は寅、寅は虎に属す。虎の特は猛なり。— 吉田松陰全集 第1巻(岩波書店,1940)

二十一回猛子の「二十一」の由来は、杉の木を分解すると「十」と「八」で18、三(さんづくり)が3で計21。吉田は士と十で21、ロと口で回という意味である。

生涯

文政13年8月4日(1830年9月20日)、長州萩城下松本村(現在の山口県萩市)で長州藩士・杉百合之助の次男として生まれた。天保5年(1834年)、叔父で山鹿流兵学師範である吉田大助の養子となり、兵学を修める。天保6年(1835年)に大助が死亡したため、同じく叔父の玉木文之進が開いた松下村塾で指導を受けた。9歳のときに明倫館の兵学師範に就任。11歳のとき、藩主・毛利慶親への御前講義の出来栄えが見事であったことにより、その才能が認められた。13歳のときに長州軍を率い西洋艦隊撃滅演習を実施。15歳で山田亦介より長沼流兵学の講義を受け、山鹿流、長沼流の江戸時代の兵学の双璧を収めることとなった。松陰は子ども時代、父や兄の梅太郎とともに畑仕事に出かけ、草取りや耕作をしながら四書五経の素読、「文政十年の詔」「神国由来」、その他頼山陽の詩などを父が音読し、あとから兄弟が復唱した。夜も仕事をしながら兄弟に書を授け本を読ませた。

嘉永3年(1850年)9月、九州の平戸藩に遊学し、葉山左内(1796-1864)のもとで修練した。葉山左内は海防論者として有名で、『辺備摘案』を上梓し、阿片戦争で清が敗北した原因は、紅夷(欧米列強)が軍事力が強大であったことと、アヘンとキリスト教によって中国の内治を紊乱させたことにあったとみて、山鹿流兵学では西洋兵学にかなわず、西洋兵学を導入すべきだと主張し、民政・内治に努めるべきだと主張していた。松蔭は葉山左内から『辺備摘案』や魏源著『聖武記附録』を借り受け、謄写し、大きな影響を受けた。

ついで、松蔭は江戸に出て、砲学者の豊島権平や、安積艮斎、山鹿素水、古河謹一郎、佐久間象山などから西洋兵学を学んだ。嘉永4年(1851年)には、交流を深めていた肥後藩の宮部鼎蔵と山鹿素水にも学んでいる。

嘉永5年(1852年)、宮部鼎蔵らと東北旅行を計画するが、出発日の約束を守るため、長州藩からの過書手形(通行手形)の発行を待たず脱藩。この東北遊学では、水戸で会沢正志斎と面会、会津で日新館の見学を始め、東北の鉱山の様子などを見学した。秋田では相馬大作事件の現場を訪ね(盛岡藩南部家の治世を酷評している)、津軽では津軽海峡を通行するという外国船を見学しようとした。 山鹿流古学者との交流を求め訪問した米沢では、「米沢領内においては教育がいき届き、関所通過も宿泊も容易だった。領民は温かい気持ちで接し、無人の販売所(棒杭商)まである。さすがに御家柄だ」と驚いている。江戸に帰着後、罪に問われて士籍剥奪・世禄没収の処分を受けた。

嘉永6年(1853年)、ペリーが浦賀に来航すると、師の佐久間象山と黒船を遠望観察し、西洋の先進文明に心を打たれた。このとき、同志である宮部鼎蔵に書簡を送っている。そこには「聞くところによれば、彼らは来年、国書の回答を受け取りにくるということです。そのときにこそ、我が日本刀の切れ味をみせたいものであります」と記されていた。その後、師の薦めもあって外国留学を決意。同郷で足軽の金子重之輔と長崎に寄港していたプチャーチンのロシア軍艦に乗り込もうとするが、ヨーロッパで勃発したクリミア戦争にイギリスが参戦したことから同艦が予定を繰り上げて出航していたために果たせなかった。1853年旧暦8月に、藩主に意見書「将及私言」を提出し、諸侯が一致して幕府を助け、外寇に対処することを説いた。

嘉永7年(1854年)、ペリーが日米和親条約締結のために再航した際には、金子重之輔と2人で、海岸につないであった漁民の小舟を盗んで下田港内の小島から旗艦ポーハタン号に漕ぎ寄せ、乗船した。しかし、3月27日渡航は拒否されて小船も流されたため、下田奉行所に自首し、伝馬町牢屋敷に投獄された。幕府の一部ではこのときに象山、松陰両名を死罪にしようという動きもあったが、川路聖謨の働きかけで老中の松平忠固、老中首座の阿部正弘が反対したために助命、国許蟄居となった(9月18日)。長州へ檻送されたあとに野山獄に幽囚された。ここで富永有隣、高須久子と知り合い、彼らを含め11名の同囚のために『論語』『孟子』を講じ、それがもととなって『講孟余話』が成立することになる[8]。この獄中で密航の動機とその思想的背景を『幽囚録』に記した。

安政2年(1855年)に出獄を許されたが、杉家に幽閉の処分となる。

安政3年8月22日(1856年9月20日)、禁固中の杉家において「武教全書」の講義を開始した。

安政4年(1857年)に叔父が主宰していた松下村塾の名を引き継ぎ、杉家の敷地に松下村塾を開塾する。この松下村塾において松陰は久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、吉田稔麿、入江九一、前原一誠、品川弥二郎、山田顕義、野村靖、渡辺蒿蔵、河北義次郎などの面々を教育していった(山縣有朋、桂小五郎は松陰が明倫館時代の弟子であり、松下村塾には入塾していない)。なお、松陰の松下村塾は一方的に師匠が弟子に教えるものではなく、松陰が弟子と一緒に意見を交わしたり、文学だけでなく登山や水泳なども行うという「生きた学問」だったといわれる。

安政5年(1858年)、幕府が無勅許で日米修好通商条約を締結したことを知って激怒し、間部要撃策を提言する。間部要撃策とは、老中首座間部詮勝が孝明天皇への弁明のために上洛するのをとらえて条約破棄と攘夷の実行を迫り、それが受け入れられなければ討ち取るという策である。松陰は計画を実行するため、大砲などの武器弾薬の借用を藩に願い出るも拒絶される。次に伏見にて、大原重徳と参勤交代で伏見を通る毛利敬親を待ち受け、京に入る伏見要駕策への参加を計画した。 しかし野村和作らを除く、久坂玄瑞、高杉晋作や桂小五郎ら弟子や友人の多くは伏見要駕策に反対もしくは自重を唱え、松陰を失望させた。松陰は、間部要撃策や伏見要駕策における藩政府の対応に不信を抱くようになり草莽崛起論を唱えるようになる。さらに、松陰は幕府が日本最大の障害になっていると批判し、倒幕をも持ちかけている。結果、長州藩に危険視され、再度、野山獄に幽囚される。

安政6年(1859年)、梅田雲浜が幕府に捕縛されると、雲浜が萩に滞在した際に面会していることと、伏見要駕策を立案した大高又次郎と平島武次郎が雲浜の門下生であった関係で、安政の大獄に連座し、江戸に檻送されて伝馬町牢屋敷に投獄された。評定所で幕府が松陰に問いただしたのは、雲浜が萩に滞在した際の会話内容などの確認であったが、松陰は老中暗殺計画である間部詮勝要撃策を自ら進んで告白してしまう。この結果、死刑を宣告され、安政6年10月27日(859年11月21日)、伝馬町牢屋敷で執行された。享年30(満29歳没)。

改めて享年30であったことに驚きました。

コメント