1901年11月18日 官営八幡製鉄所が操業開始しました。

官営八幡製鉄所について調べてみました。ウイキペディアには以下の記述があります。

官営八幡製鐵所(かんえいやはたせいてつしょ、かんえいやわたせいてつしょ、The Imperial Steel Works, Japan)は、1901年(明治34年)の明治時代に操業を開始した福岡県北九州市の製鉄所。1887年(明治20年)から操業を続ける釜石鉱山田中製鉄所に続き、日本国内で2番目の製鉄所である。第二次世界大戦前には日本の鉄鋼生産量の過半を製造する国内随一の製鉄所で、鋼板類や条鋼類、兵器材料の特殊鋼など多品種の鋼材を製造していた。

1934年(昭和9年)には官営製鉄所が中心となって民間業者と合同して日本製鐵が発足。同社の八幡製鐵所となった。現在は後身企業のひとつである日本製鉄の九州製鉄所八幡地区の一部となっている。

2007年に構成資産のいくつかが経済産業省の「近代化産業遺産」に認定された。さらに2015年には、旧本事務所、修繕工場、旧鍛冶工場(福岡県北九州市)、および遠賀川水源地ポンプ室(福岡県中間市)の4資産が「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」(全23資産)の構成資産として世界遺産に登録されている。

沿革

明治政府の殖産興業のスローガンの元、日清戦争に勝利した日本は、1895年(明治28年)に製鉄事業調査会を設置し、翌1896年(明治29年)3月30日の製鉄所官制を発布し、1897年(明治30年)に着工した。1899年には中国湖北省の鉄鉱山である大冶鉄鉱と原料輸入について長期契約が結ばれた。

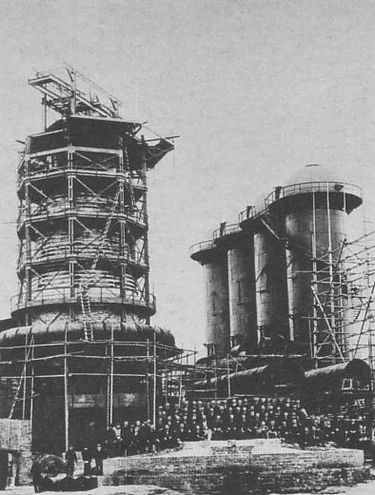

1901年(明治34年)2月5日に東田第一高炉で火入れが行われる。この操業に当たっては先に国内初の成功を収めていた釜石鉱山田中製鉄所から選抜派遣された7人の高炉作業者が派遣されている。同年11月18日には東京から多数の来賓を迎えて作業開始式が祝われた。建設費は、日清戦争で得た賠償金で賄われている。八幡村(現北九州市八幡東区)が選ばれたのは、軍事防衛上や原材料入手の利便性などが挙げられており、特に筑豊炭田から鉄道や水運で石炭を大量・迅速に調達できるメリットが大きかった。当時は、単に製鐵所と呼んでいた。

当時の日本には近代的な製鉄事業に必要な知識経験がないため、最新技術を採用するという方針で欧米の事情が調査され、その結果、ドイツのオーバーハウゼン市にあるグーテホフヌンクスヒュッテ (GHH) に設計が依頼された。操業も、高い給料で多数のドイツ人技師を雇用した上で開始されている。しかし、当初はコークス炉がなく、使用した鉄鉱石の性質も欧州とは異なるため、銑鉄の生産が予定の半分程度にとどまり、計画した操業成績をあげることができなかった。それに伴い赤字が膨れ上がり、遂に1902年(明治35年)7月に操業を停止する事態となった。そこで、政府は調査委員会を設置し、その検討をもとに、コークス炉を建設し、原料も精選する方針が立てられた。

その後、1904年(明治37年)2月に日露戦争が勃発し、鉄の需要が急激に増えた。政府は、コークス炉の完成を受けて製鐵所の操業再開を決め、4月6日に第2次火入れが行われたが、わずか17日間で操業停止に追い込まれた。そこで釜石鉱山田中製鉄所の顧問である東京帝国大学工学部元教授・野呂景義に原因調査が依頼された。炉内をより高温に保つため、高炉の形状を改め、操業方法も改善するという野呂の提案を受け、高炉が改造され、7月23日に第3次火入れが行われた。この改良は成功し、その後は順調に操業を進めて、多くの銑鉄を得ることができた。そして、翌年の2月25日には、以前から建設が進められていた東田第二高炉に火入れが行われ、銑鉄の生産量がほぼ2倍になった。

戦争が終わると今度は民間から鉄の需要が増え、技術革新、重工業の発展に伴う需要増加に応えるため、第一期拡張工事(1906年 – 1910年)、第二期拡張工事(1911年 – 1915年)、そして第一次世界大戦で大幅に増えた鉄鋼需要に応え、第三期拡張工事(1917年)、1927年(昭和2年)には年間銑鉄生産量年100万トン計画が立案され、海に築く製鉄所の先駆けとなった洞岡高炉群の建設決定(1938年(昭和18年)完成)と、次々と拡張していき、国内需要の7、8割を八幡製鐵所が賄うようになった。

当初は農商務省管轄だったが、農商務省の分割によって1925年(大正14年)に商工省工務局(現・経済産業省製造産業局)管轄となり、それは1934年(昭和9年)の日本製鐵発足まで続いた。

コメント